Jonas Mekas nasce nel 1922 in un villaggio agricolo della Lituania. Nel 1944 è internato, insieme al fratello Adolfas, in un campo di lavori forzati della Germania nazista. Terminata la guerra, i due fratelli vivono per quattro anni nei campi profughi. Alla fine del 1949, tramite l’International Refugee Organization, approdano a New York, esuli e squattrinati.

Pochi mesi dopo l’arrivo a New York, Jonas compra, con dei soldi avuti in prestito, una cinepresa Bolex. Un povero migrante, uno straniero sradicato, che inizia a filmare il “nuovo mondo” che gli scorre veloce intorno come per conoscerlo, salvarsi, mettere radici, superando il senso di spaesamento di cui soffre. Non smetterà più di farlo, utilizzando – dalla pellicola al video al digitale – strumentazioni sempre amatoriali, ma in modo del tutto originale. La sua attività artistica e il suo impegno politico-culturale diretto sono alla base della nascita e dello sviluppo del nuovo cinema indipendente americano negli anni 60′-70′ del secolo scorso.

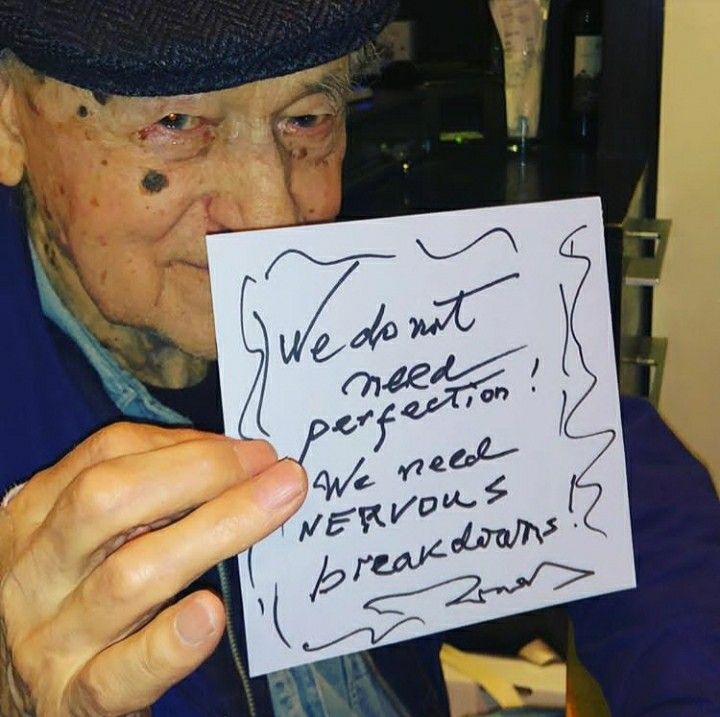

Jonas Mekas non si considera un regista, ma più semplicemente uno che filma, un “filmer” dice. Con la sua camera-stylo registra ciò che vede, gli stati e i fatti della vita quotidiana colti nella loro contingenza e imprevedibilità: una strada, un volto, un gesto, un fiore, un albero, un gatto, un suono. Gli spazi domestici, la famiglia, ma soprattutto i tanti amici, anche famosi. Tutto quello che accade nei luoghi, che nei luoghi si mostra, sporge, domandando di essere ripreso. Un po’ come il cinema delle origini dei fratelli Lumière, con lo stesso incanto, la stessa felicità, la stessa pulizia dello sguardo.

Questo immenso bricoleur visivo – che è anche poeta, saggista e un po’ musicista – è attratto dai nuovi media e dal web. Nel 2007, ossia alla bella età di 85 anni, realizza 365 Day Project, mettendo online un proprio video al giorno. Un archivio-mosaico pubblico che contiene la registrazione di eventi, paesaggi, concerti, incontri, viaggi, memorie, nonché delle riflessioni di Mekas svolte davanti alla telecamera. Un video al giorno, come un farmaco vitale assunto al mattino con un bicchiere d’acqua. Un esperimento coraggioso e innovativo, che prosegue l’interminabile diary film di tutta una lunga vita. Un diario che è molto più di una semplice cronaca autobiografica, è un flusso di immagini-pensieri inerenti la realtà, l’arte, la storia, il vivere, il morire. Un haiku-cinema proteso verso il cosmo, la spiritualità, fatto di “frammenti del Paradiso“ come li chiama lo stesso Mekas.

Jonas Mekas a Bergamo

Bergamo, 7 aprile, primo pomeriggio. Le immagini contrapposte di Seasons (2017) scorrono in doppio schermo all’interno dell’antico e bellissimo salone del Palazzo della Ragione, che ancora per pochi giorni ospita una personale dedicata al grande regista lituano. Un’epifania di apparizioni, scomparse e riapparizioni, tutta costruita sul contrasto delle stagioni, dove l’inverno gioca con l’estate, l’estate con l’autunno, l’autunno con la primavera. Il presente con il passato. E tantissima gente, che in realtà sembra muoversi in pochi luoghi (Central Park, Soho, Rockefeller Center), ma sempre così diversi – nella luce, nell’inquadratura, nel movimento – da dare l’idea di un mondo. Come se per Jonas la metropoli New York fosse diventata il lontano villaggio nativo abbandonato in gioventù, una costellazione di luoghi felici a portata di mano.

Riprendo con lo smartphone un sei-sette minuti di questo flusso visivo incessante e un po’ ipnotico. Qualche giorno dopo faccio un montaggio del Jonas Mekas che mi sono portato via da Bergamo. E’ che, mi dico, un artista come Mekas ha molto a che vedere con le cose di un sito come Fareluogo.

L’attenzione ai luoghi occupa un posto rilevante nell’opera di tanti registi cinematografici, ma raramente si vedono film in cui, come nel caso di Mekas, il susseguirsi di spazi e luoghi è – insieme alla presenza delle persone – tutto quello che accade e che si vede. Non sono gli spazi distinti e narrativi del cinema tradizionale, ma gli spazi frammentati e caotici di una visione istantanea e soggettiva, che trapassano continuamente l’uno nell’altro anche attraverso l’uso ricorrente delle dissolvenze e delle sovrapposizioni. Una sorta di locus continuus. Sono spazi fisici e spirituali insieme: i luoghi del Paradiso, dove, come dice Mekas, “troviamo noi stessi”.

Forse Mekas interroga più il tempo che i luoghi, non saprei. O forse tutt’e due, insieme. In ogni caso il suo sguardo, il suo obiettivo, si muove e cammina sempre negli e tra gli spazi e i luoghi della vita quotidiana. E’ qui, è là – un frame dopo l’altro, passo dopo passo. Mekas, con la sua poetica dei frammenti, non si sofferma molto a descrivere i luoghi che incontra, ma passa sempre velocemente oltre, come se i luoghi fossero la punteggiatura del suo vedere. Chissà, forse il camminatore Mekas vede e sente empaticamente i luoghi come potrebbe vederli e sentirli un camminatore cieco. Il che sarebbe grandioso.